|

I-1/ AVC, qu'est-ce c'est?!

Un Accident

Vasculaire Cérébral (AVC) est un événement neurologique aigu fait de déficits de nature variée secondaire à une souffrance

cérébrale localisée à un territoire donné traduisant un arrêt subit du fonctionnement d’une région du cerveau. La cause

en est double :

- arrêt de

la circulation sanguine vers le cerveau : AVC ischémique, due soit à l’oblitération brutale de la lumière de l’artère

par la formation d'un caillot ou la migration d’un embol à partir d’un territoire donné, ou à un rétrécissement

de l'artère, causée par un épaississement du revêtement interne de la paroi.

- rupture d'un vaisseau sanguin

dans le cerveau : AVC hémorragique, dû à une hypertension artérielle, une malformation vasculaire ou des troubles de

la coagulation.

Dans les deux cas, la conséquence

en est la mort des cellules cérébrales de la partie du cerveau qui est touchée. Les séquelles d'un AVC dépendent de la région

endommagée et de l'étendue des dommages.

On sait que 20% du sang pompé par

le coeur est dirigé vers le cerveau. Celui-ci est donc très sensible à une diminution de l'apport en oxygène ou en sang. Une

interruption d'apport en ceux-ci durant une période suffisamment longue, peut provoquer une mort plus ou moins importante,

selon la partie du cerveau lésée, des neurones, ou plus généralement, des cellules cérébrales. Les parties de l'organisme

contrôlée par les régions lésées du cerveau ne sont alors plus fonctionnelles.

Cette maladie est très fréquente dans les pays du Nord, l'AVC frappe, la plupart du temps de façon inattendue, les

personnes de tous âges, mais beaucoup plus rarement avant l'âge de 55 ans. Par ailleurs son incidence augmente avec l'âge.

En France, le nombre de personnes atteintes d'AVC s'élève à 500 000 cas. Souvent méconnu, il est pourtant la 3ème cause de

mortalité au Canada, après les crises cardiaques et le cancer, et la 1ère cause d'handicap et de perte d'autonomie chez l'adulte

(http://www.docteurinfo.com/avc.html)

L’évolution après un AVC est

très variable et souvent imprévisible. Quand elle n’est pas mortelle, on assiste soit à des séquelles irréversibles,

soit à une récupération partielle ou totale du déficit.

Comment la plasticité cérébrale

peut-elle participer à la récupération post-lésionnelle due à un AVC?!

I-2/ Soigner L'AVC

I-2-1/ Une récupération naturelle

A la suite d'un AVC qui n'est pas

réellement important, une récupération naturelle des capacités perdues est possible.

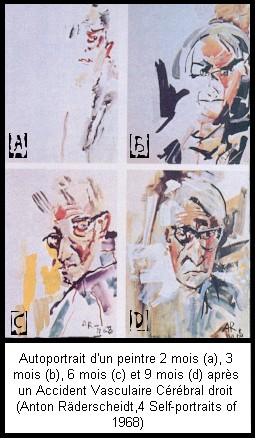

A la suite d'un Accident Vasculaire Cérébral touchant le cortex pariétal droit du peintre, on constate que ses autoportraits

diffèrent de ceux habituellement réalisés par les autres peintres. En effet, le premier autoportrait, réalisé deux mois après

l'accident, montre une moitié gauche du visage à peu près complète, alors que la moitié droite du est complètement omise.

(Le lobe pariétal droit est impliqué dans les capacités visuo-constructives et somatognosiques: il permet l’orientation

dans l’espace, la reconnaissances des différents organes et leur situation par rapport à l’organisme, la latéralité.

Son atteinte peut être à l’origine de ce qu’on appelle une héminégligence corporelle, ce que présente notre peintre

qui néglige son hémicorps droit)

Les autres autoportraits, réalisés

3, 6 puis 9 mois après l'accident, montrent que, peu à peu, le peintre voit la partie droite de son visage, et la partie gauche

est vue avec plus de détails. Neuf mois après l'accident, le peintre voit quasiment comme une personne normale, il y a autant

de détails dans la partie droite du visage, que dans la partie gauche.

Ceci est un exemple qui rend compte

de la présence d'une réorganisation naturelle des différentes structures permettant une récupération post-lésionnelle. Cette

récupération peut être expliquée par deux hypothèses:

- Soit une reprise des fonctions

perdues par les zones avoisinant les territoires lésés, alors même qu’elles sont responsables de fonctions différentes

(la vision de l'oeil gauche par exemple)

- Soit il y a eu activation de certaines

zones dites muettes. On sait notamment que l’être humain n’utilise que 10% de son cerveau. Le reste constitue

ce qu’on appelle les zones muettes ; et on pense que un de leur rôle est justement de pouvoir servir de réserve

en cas de perte neuronale.

I-2-1-1/ Entrée en jeu des zones voisines:

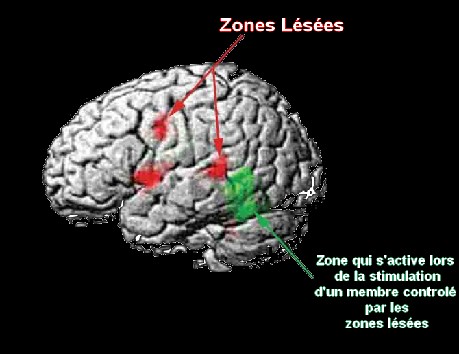

Lorsqu'on soumet des personnes ayant

subies un AVC à un IRM, on constate que, lorsque le patient utilise le membre normalement commandé par la zone corticale lésée,

les zones corticales voisines s'allument, ce qui témoigne de leur mise en activité.

|

| (source: schéma réalisé par nous même) |

Ceci voudrait dire qu'il y a eu

prolifération des neurones de la zone corticale saine dans une partie de la zone corticale lésée. La zone corticale représentée

en vert n'assure plus une seule fonction, celle qu'elle assurait depuis la création du cerveau au stade embryonnaire, mais

elle s'approprie une des différentes fonctions des neurones de la partie lésée, et permet ainsi au patient de les récupérer,

si pas totalement, au moins partiellement, après une certaine durée.

I-2-1-2/ Activation des zones muettes:

Les neurologues, après avoir repéré

toutes les zones corticales cérébrales qui s'activent lors d'une activité ou d'une autre, ont remarqué que certaines zones

du cerveau ne s'allumaient jamais. Ils les ont nommés zones muettes. Ces zones là disposent d'un certain nombre de neurones

dits de réserve, qui ne sont activés qu'en cas d'accidents cérébraux, comme les AVC. Ainsi, ces cellules "muettes" peuvent

se ré-activer et prendre le relais des cellules mortes suite à la lésion cérébrale.

Quelle que soit le métabolisme qui

est mis en jeu, il y a donc une réelle potentialité de récupération naturelle qui se met en place.

Mais que faire lorsque ce type de

récupération ne se manifeste pas (ce qui arrive dans la plupart des cas)?!

I-2-1/ Une récupération provoquée

Mais dans la plupart des cas, la

récupération post-lésionnelle n'est pas possible naturellement. Il est nécessaire de la "provoquer". Les médecins ont pensé

à un moyen qui permettrait d'accélérer le processus. On parle alors d'une rééducation.

Cas

n°1:

Madame FA, qui est âgée de 44 ans,

est une femme dynamique et bien cultivée. Elle a une lecture très variée et elle est très active sur le plan social.

En Juin 2003, elle a commencé à

accuser des céphalées d’intensité de plus en plus sévère, suivie peu de temps après d’un syndrome infectieux puis

de troubles du langage (manque du mot) et de troubles mnésiques à mesure.

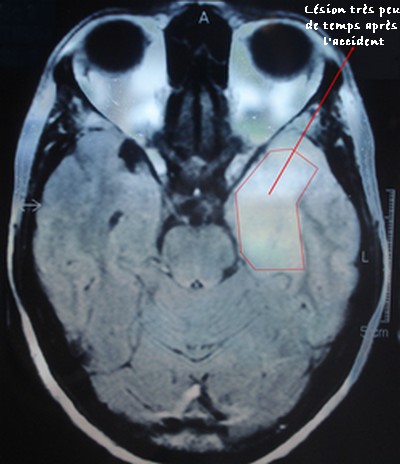

L’examen neurologique a mis

en évidence des troubles visuels (amputation du champ gauche), des troubles importants de la mémoire épisodique (mémoire permettant

de retenir les informations en les rapportant à un moment donné) et une aphasie motrice discrète (trouble de l’émission

verbale sans atteinte de la sphère phonatoire). Ainsi la patiente devint incapable de retenir la moindre information même

récente, ne reconnaissait plus ses proches et devint totalement dépendante de son entourage. Le bilan a mis en évidence des

lésions encéphaliques en faveur d’une encéphalite herpétique (inflammation cérébrale due au virus de l’herpès)

(voir imagerie suivante) pour la quelle un traitement antiviral a été instauré. Après sa sortie, Mme FA comme à son habitude

passait son temps à lire en tenant à chaque fois à mener une discussion autour de ses lectures qui étaient loin d’être

simples.

|

| (source: imagerie du département de neurologie de l'hôpital Ibnou Rochd) |

Un bilan de mémoire de contrôle est fait 8 mois plus tard avec une femme

(Mme FA) venue seule en consultation (ce qui était déjà un bon signe puisque la mémoire topographique semble intacte). Les

différents tests montrent une nette amélioration de ses capacités d’apprentissage et de stockage de l’information

de même que de son aphasie. L’IRM de contrôle montre pourtant une importante lésion séquellaire de la région temporale

gauche, zone justement impliquée en premier lieu dans la mémorisation et le langage chez le droitier.

|

| (source: imagerie du département de neurologie de l'hôpital Ibnou Rochd) |

Au dernier contrôle deux ans après

l’encéphalite le bilan cognitif de Mme FA est quasiment normal (on obtient le même résultat à l'IRM que 8 mois après

le début du traitement, c'est-à-dire la même lésion de la région temporale gauche).

Ceci prouve qu'une activité cérébrale

intense (lecture sérieuse, mots croisés, sudoku,...) peut aider à la stimulation des neurones intactes et les pousser à adopter

les fonctions des zones corticales lésées.

D'ailleurs, plusieurs jeux vidéos sont maintenant créés avec pour base, l'entraînement cérébral. Tous les exercices,

qui sont basés sur des tâches simples mathématiques, cognitives et langagières, ont pour but d'optimiser le fonctionnement

des neurones, et peuvent être utilisés dans un cadre thérapeutique comme dans le cas de certains AVC. Le jeu le plus connu

à nos jours est le "Programme d'Entraînement Cérébral du Docteur Kawashima".

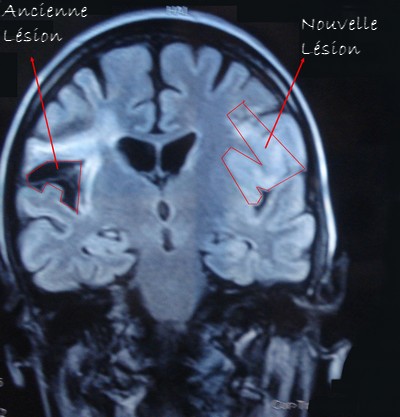

Cas

n°2:

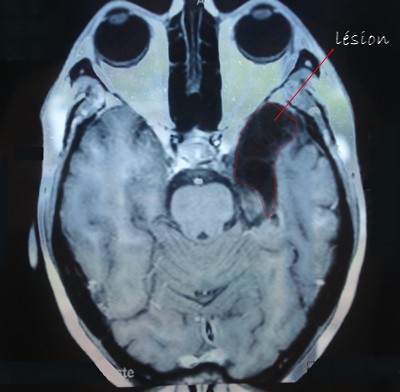

Mme AB âgée de 42 ans, femme au foyer très active, s’est présentée en juillet 2007 pour des troubles du langage

d’installation brutale. L’examen a mis en évidence une aphasie motrice. L’IRM objective deux lésions: une

intéressant le lobe temporo-pariétal gauche d’allure récente, et l’autre controlatérale d’allure ancienne.

Dans ses antécédents, on retrouve la notion d’une monoparésie brachiale gauche survenue un an auparavant spontanément

résolutive au bout de quelques mois. L’évolution a été marquée par une récupération rapide de son aphasie au bout d’un

mois sous rééducation orthophonique, qui a pour visée de corriger les troubles de la prononciation et qui recouvre la rééducation

de la voix, de la parole, du langage oral et écrit.

|

| (source: imagerie du département de neurologie de l'hôpital Ibnou Rochd) |

Cette étude de cas, montre qu'outre l'activité cérébrale intense (ce qui a permis à cette

patiente de récupérer du premier AVC) il y a d'autres formes de rééducations spécifiques aux troubles que connais le patient,

ici l'orthophonie car la patiente souffre d'aphasie. Pour d'autres cas d'AVC, d'autres formes de rééducations sont utilisées.

Le patient apprend avec le kinésithérapeute à améliorer sa commande motrice volontaire grâce aux techniques d’inhibition

(Blocage ou affaiblissement d'une fonction) de la spasticité (augmentation exagérée et permanente du tonus musculaire, tension

musculaire, d'un muscle au repos) , à porter le poids du corps sur le côté hémiplégique (paralysé), à

dissocier les ceintures scapulaire (constituée de l'omoplate et de la clavicule) et pelvienne (constituée des os responsables

de l'articulation de la hanche), à contrôler le pied varus équin (déformation du pied qui alors orienté vers le bas).

Aucune étude n’a décrit à

ce jour le(s) mécanisme(s) neurophysiologique(s) précis permettant d’expliquer les effets de la rééducation. Les mécanismes

de récupération spontanée sont mieux connus et sont de deux types : restitution et substitution.

• Le processus de

restitution correspond à une réparation anatomique des structures lésées : bourgeonnements axonaux (élongation de l'axone),

synaptogénèse (création de nouvelles synapses)...

• Le processus de substitution consiste en une réorganisation fonctionnelle

permettant la suppléance des fonctions d’une structure lésée par des structures intactes, permise par l'activation des

zones muettes.

Il semble que ces processus

de neuroplasticité soient influencés par l’environnement ; le système nerveux central établirait en réponse aux multiples

expériences et activités quotidiennes de nouvelles liaisons synaptiques et de nouveaux réseaux neuronaux mieux finalisés,

qui seraient maintenus si l’utilisation est répétée et entretenue. On pourrait donc penser que les processus de réparation

et de réorganisation après une lésion cérébrale peuvent être de meilleure qualité et plus performants s’ils sont facilités

et guidés par les sollicitations motrices, sensitives et sensorielles des techniques de rééducation.

|

|

|